四月中旬,因武漢肺炎疫情在家悶太久都快發霉了,女兒聽說梵谷來到洛城,決定招待全家做一次van Gogh Experience之旅。

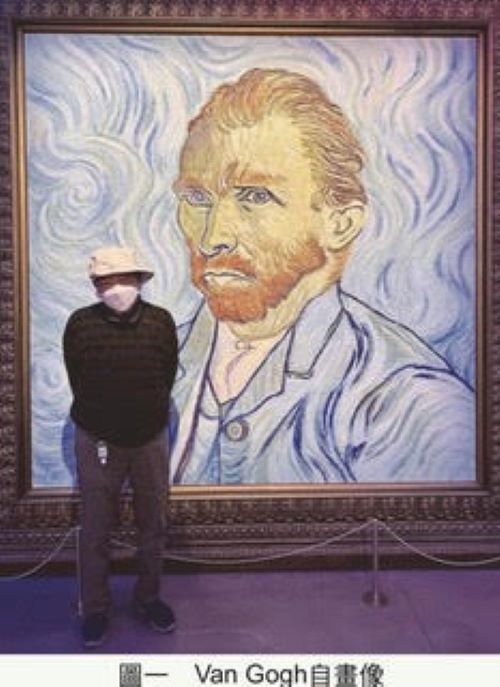

這次展覽與以往傳統方式不同,主要的部分是在一大廳之中,利用光電音響把梵谷的作品有序列地投射在四面牆壁以及天花板和地上,像部電影,讓你身歷其境,沐浴其中,對我而言,倒還算是一種嶄新的過程。因為我們到過很多博物館,除了新的呈現技術之外,最令我印象深刻的還是剛進入會館之後,投射在畫廊牆壁上的巨幅梵谷(van Gogh)自畫像(圖一),他用新印象派個人獨特的筆觸,簡潔卻很生動地畫出他內心的焦慮,那一付似乎“恨無知音賞”的表情, 仍讓我震憾而深深感動。

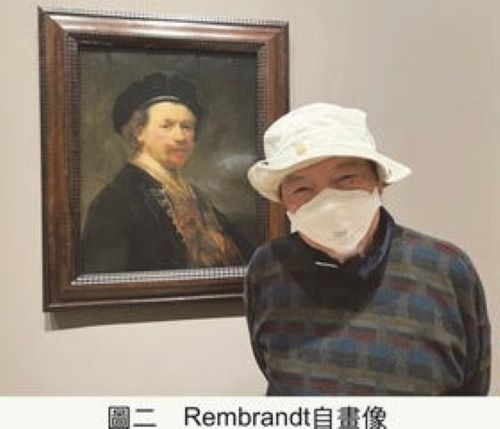

吃完豐盛的海鮮午餐之後,大伙兒意猶未盡決定轉往巴莎麗娜(PASADENA) 的Norton Simon Museum繼續藝術之旅。這一博物館三十多年前曾經參觀過,記憶已經有些模糊了。除了院外的羅丹及摩爾兩位雕塑大師的作品陳列之外,院內收集不少自文藝復興以來的歐美藝術佳作;特以擁有百件以上Degas的芭蕾舞娘作品著名。我可能因為年紀關係,體力明顯衰退,後頸突發僵硬, 連在館內繞一圈都成問題,只好走馬看花邊看邊休息,最後停在一幅熟悉的臉孔之前,這不就是他嗎? 我請兒子替我跟藍布蘭德 (Rembrandt)的自畫像一起照相留念(圖二)。回程中坐在車子後座,心滿意足,閉 上眼睛休息,腦海中卻浮現起一幅幅過去看過他們兩人的自畫像,突然間讓我好奇為什麼他們會畫這麼多的自畫像?該不是自憐甚或自戀情結作祟吧,難道他們想藉著不斷挖掘 而發現自我,肯定自己? 到底為了什麼?也因此使我聯想到我自己所作的兩幅自畫像。

據說西洋畫史上第一幅自畫像出自Jan van Eyck(1433),約兩百年後,藍布蘭德 (1606‒1669)畫了約40張,又約兩百年後梵谷(1853‒1890)也畫了35幅,他們兩位可能是畫自畫像最多也是最有名的畫家。很多人 想知道他們最初作畫自己的動機為何?是神經失常?或是請不起模特兒?或想熟練自己繪畫技巧?或者想記錄自己外表的歲月刻痕或內心變化的心路歷程,或單純只是為了藝術創作?

雖然他們各自的畫風獨特,筆觸截然不同,一細膩入微,一粗獷自如,但卻都能夠把他們自己的個性氣質,神情特徵表露無遺,十分了得,不愧是登峰造極留世之作, 我想那應該就是自畫像畫存留下來的最主要的理由以及價值之所在罷。從心理學的角度看來,一般認為畫家本人透過肉眼心眼,該是最認識自己的人,不管是寫實、印象甚至抽象,或有意無意、美化、醜化、誇大,自畫像已成最能代表畫家個人認識自我,並表現自己外在形象以及內心情感各種特徵的藝術作品,可供觀賞者仔細解讀研究。尤其藍布蘭德與梵谷的自畫像可說是其中最出色的佼佼者,更是值得用心欣賞,品嘗玩味。六百年來,自畫像在西洋畫壇上已自成一格, 相反地,在東方卻似乎仍然相對少見。不知是否因東西文化不同的差異而受到影響,這該是有趣而值得玩味探討的題目。

其實,梵谷在寫給他弟的一封信中, 曾透露他想要在畫中表現他內心深刻的焦慮,不只是情緒及悲傷發洩而已,他希望看到他的作品的人,會覺得作者的感受是如 此敏銳而有深度。我想藍布蘭德也是一樣心情吧!畢竟有深度的藝術作品才能真正令人激賞感動,流芳百世!回想當年第一次歐遊(1981),在荷蘭阿姆斯特丹參訪 Rijksmuseum以及van Gogh museum,流連忘返之景,彷如昨日。

正反思回味“其人雖已沒,千載有餘情”之時,自己突然想到一件事;因為幾年之前為了查尋當年李登輝總統的名言「我不是我的我」的源頭時,發現到一英文類似的字句:THE MEANING OF PROPOSITION A IS A IS REALIZED ONLY WHEN A IS NOT A. AND TO BE ITSELF IS TO BE NOT ITSELF。 其中深奧禪味 ,使我感到好像再度被潑上一頭霧水,也因此讓我聯想到佛經所言「實相無相」的禪語論述,心中困惑再起,不禁或疑自畫像中的人物真的是他們自己嗎?

佛教金剛經講的「緣起性空」指出一 切現象都是因緣和合而起,緣聚則生,緣散則滅,因此諸法無自性,無實體而空。真如空性則不生不滅,所以一切諸法即是實相, 而實相無相,實相非相。換句話說,一如心經所言「色不異空,空不異色。色即是空, 空即是色。」虛相真如,亦是亦非,而凡是有像皆虛妄。實相無相指的是唯一不是因緣而生的絕對存在。又說,實相無相,實相空相,實相離相,真象是無可描述或言喻,只能心悟,如人飲水,冷暖自知。

老實說這是一禪機濃厚很有深度的爭論,對很多人來說是不容易理解或消化的。 從科學及邏輯角度看來,要西方文明接受可能更難吧。禪希望人們能夠張開“第三個眼睛”去看那因為自己的無知而從未想像到的境界。反過來說,假如世人所見,都是實相無相,實相非相,實像空相,那自畫像裡的人物到底是誰?如此一來,也難怪俗語說的“人不可貌相”了。因為他看到的很可能不是真正的他? 難道真的旁觀者清??

不管怎樣,1962年,我剛好22歲,醫四,獨自居住在長安東路小巷西式樓房之中,自覺自己是個即非叛逆亦非憤世但卻妄想迷失的年輕人。當時還算戰後不是很久的年代,存在主義的思潮瀰漫整個世界,齊克果,朵斯托也夫斯基,尼采,海德格,卡繆,沙特的名字,一一出現,這世界似乎到處充滿非理性的荒謬(ABSURDITY),而懷疑自我的存有(BEING);我雖涉獵不多,卻也多少受到影響。我好像一天到晚都在想,一方面好奇幻想,一方面憂慮亂想, 到底在想什麼,自已也不知道。只知老是道心事重重,什麼都是莫名其妙,心思總是雜亂而忐忑不安。

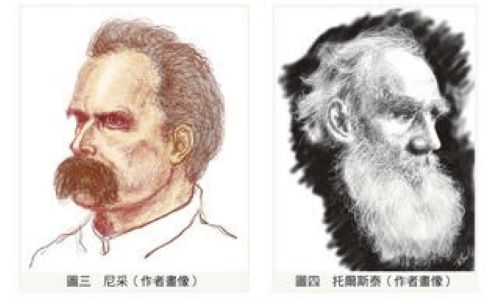

書桌上,一邊是托爾斯泰(圖三)另一邊是尼釆(圖四)的畫像照片, 看的是羅曼羅蘭的“約翰克利斯多夫”,鈴木大拙 的“禪與生活”,以及威廉杜蘭的“哲學的趣味”,還有尼釆的“蘇魯支語錄”以及白瑞德的“非理性的人”。書架上貼著兩句格言字條 : 一是齊克果的「設若永不糊塗,永不夢想,永遠清醒,豈不是墮落!」,另一是尼采的「設若不焚化灰燼,又豈能獲得新生?」不知是否受到這些的影響,自己在理性與非理性之間,徘徊掙扎; 由於缺乏足夠成熟的才智,經常在或此或彼,亦此亦彼, 非此非彼的抉擇中徬徨,無所適從,弄得很累。

一天,已經不記得為什麼,騎著腳踏車到台大醫學院學生宿舍,就在教育部前,常德街與中山南路交叉口處,一時恍神,不小心前輪掉進路邊水溝裡;沒想到是那麼深,一下子我的臉朝下直接碰撞到水泥地面,差點失去知覺。除了臉部挫傷之外還碰斷了我一顆門牙。已不記得怎麼被送到急診處的,只記得隔天上病理課時,因為滿臉紅藥水,同學好奇的問怎麼搞的,我因失去了一顆牙不好啟口只好請假一週,不想見到任何人。這是記憶中生平第一次重大意外,一時感到自我生命的脆弱 (在此之前養尊處優的我似乎從沒有真正想到自身生死的問題),也不敢告知父母,獨自請假關在書房閉門思過,解剖自我。

那時候,只感到一片茫然失落!我到底是誰?我的存在該不是偶然吧!自己何以在此?Why? Why me? What for? For what? So what?一連串的問題,一下子,千頭萬緒浮上心頭。靜坐默想之餘,我的存在到底有何意義? 還是拋不開的老問題! 怎樣才能突破迷 惘,發現自己本來的面目,進而認識自我生命的意義。

事實上,早在兩千多年前,釋尊就說過: “天上天下,唯我獨尊。” 蘇格拉底也強調世人應該:“認識你自己。 ”難道他們都認為一般世人大部分都不知自己? 近代,齊克果再度提醒 :“人對他自己是個陌生人,像飄泊的遊魂,無家可歸。” 看著尼采的畫像(圖四)忽然之間想起他的“瞧這個人”(Ecce Homo!)以及“蘇魯支語錄”(Thus spake Zarathustra)著作中,他指出:「到頭來,一個人只經歷到他自己。」 又強 調說 「但你遇到最強悍的敵人必始終是你自己 」: 兩句話點破困惑,一念之間,我因不知做什麼好於是抓起畫筆決定畫自己,看看到底自己是什麼模樣。到底我是誰? 更希望認識一下 “我最強悍的敵人”到底是什麼樣子?

當時只感到一方面千斤烏雲壓頂而透不過氣,另一方面內心浪潮洶湧,此起彼落捲起千堆雪,理性與非理性交織於疑惑與迷惘間,雜念叢生,有如一巨大蜘蛛織成的鋼絲鐵網連結心腦把我牢牢地困在其中,只覺得自己個性深沉悲觀,孤僻內向,自負自慢, 成天妄想,憂鬱折磨,懊惱過去,惶恐未來,往往失魂落魄,焦慮不安,心煩不快, 就像一隻迷航的沙鷗,不知何去何從。我好像命中註定思慮複雜,心裡充滿疑惑與矛盾。

自畫像(圖五)終於完成之後,不管他是誰? 是我? 是敵? 總算好像對自己有個交代而鬆了一口氣。拉斐爾(Raphael)說他是以“心”而非以手作畫的。我想我也是。西哲休莫(Hume)認為美不美,像不像並非事物本身的屬性,它只是存在於作畫者的心靈裡。我想我完全同意,藝術鑑賞,本來就是見仁見智。因此雖是粗糙不成熟的作品, 我還是把它保存下來(註一)。如今看來, 自畫像中的我是我嗎?或曾經是過?是真如?或是幻相?或真的只是因緣際會而並不存在? 實相無相,畫像中的人到底是誰?是我自己還是另有其人? 那又是誰呢?是我還是不是我的我?難道是個陌生人。六十年過後,實相非相,實相空相,進入有我有物而非我非物的境界; 如莊子說:“是亦彼也, 彼亦是也”,一切已無關重要了!

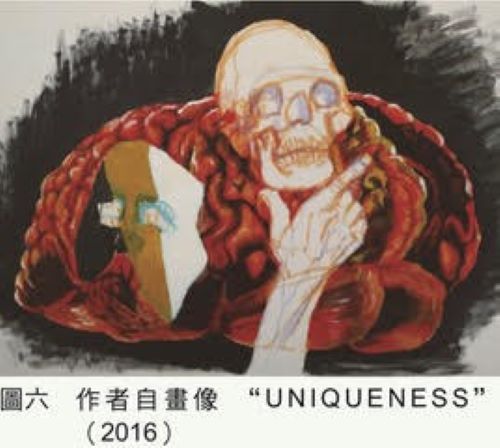

2016年,我已經退休十年,開始進入衰年期,髮蒼蒼,視茫茫,耳聾聾,齒牙掉落,卻未能修性達到“忘我”進而“無我”的境界。人生快走到盡頭,難免想到李清照的詞句:“感月吟風多少事,如今老去無成!” 自己感覺體力腦力已頻枯竭,抬頭凝視鏡中的自己只能慨嘆說: 可憐的糟老頭子,只剩下“靜默的絕望”!加上外貌早已歪朽扭曲,想再自畫已覺沒有什麼可畫了。感慨之餘,突發奇想,想到自己百年之後會是什麼樣子? 靈機一動,異想天開,一下子,WHY NOT?! 決定提筆畫百年之後的自畫像;當年沙特不是曾說過: 「人是荒謬的,而且沒有理性的 」,不是嗎? 看來我還是沒有放過“我”!

考慮幾天之後,我決定以 “UNIQUENESS”(獨一無二)為題(曾經自以為自己是),以心中的構想畫出自己百年之後的樣子。所謂藝術創作該是意在筆先,心在手前; 我相信笛卡兒的說法:“我思故我在”,也同意愛因斯坦的“思考決定一切”。一個人的存在完全是因腦而異,腦在我在,腦亡我亡。生前只是因各人穿戴外表不一的面具,而有膚色臉龐不同之差別,百年 之後只剩骷髏而與別人一樣無異,也就無法分辨了。

畫上大腦,骷髏,以及黑、白、黃的面具之後,突然感覺有些不對,想到死後其實所有人只餘下一堆白骨罷了,實相真的成空相,誰也分不出誰了。想起舜與白骨的典故,所謂“你是獨一無二的,就像所有一般 人一樣 ”(YOU ARE UNIQUE, JUST LIKE EVERYONE ELSE.); 無論生前如何顯赫或落寞,終於完全平等了,不是很可笑的諷刺嗎?更何況我早已火葬而灰飛煙滅,完全消失不存在了,不是嗎? 加上始終擺脫不去的 “實相無相”思考襌咒,畫了等於沒畫,又何苦多此一舉,想到這裡再也畫不下去了。畫布上的我也就變成一幅未完成 WHO’S WHO ? 的自畫像(圖六)! 是我非我也已只是另一禪宗公案了!

風過疏竹,風過而竹不留聲,人來世間,人去而世不留影。 實相無相是空相,自畫他畫皆幻畫!宋儒邵堯夫說得好:“昔日所云我,今日卻是伊,不知今日我,又屬後來誰?”也許自己早該丟棄“我執”才對。

想起蘇東坡的感嘆; 回首向來蕭瑟處,也無風雨也無晴! 就這樣糊裡糊塗過了一輩子,到頭來連自己都不認識,真是空手走一 趟,難怪就連老子都會感嘆說:「知我者 希!」

<取自拙著”三對外科醫師的手” 電子書中海散記>

(作者為南加台僑)0119